作者 | 路费

一夜之间,罗永浩、连锁餐饮品牌西贝莜面村(以下简称“西贝”)和预制菜一起承包了微博热搜。

9月10日,罗永浩发微博称“西贝几乎全是预制菜,还卖得贵”,并顺势呼吁立法,要求餐厅强制标注预制菜。罗永浩的吐槽引发了连他本人都始料未及的回应,西贝创始人贾国龙接连强势回应:

“西贝没有一道预制菜”

“我们一定会起诉他,一定一定会起诉他!”

“哪怕生意不做了,和罗永浩的官司一定要打”。

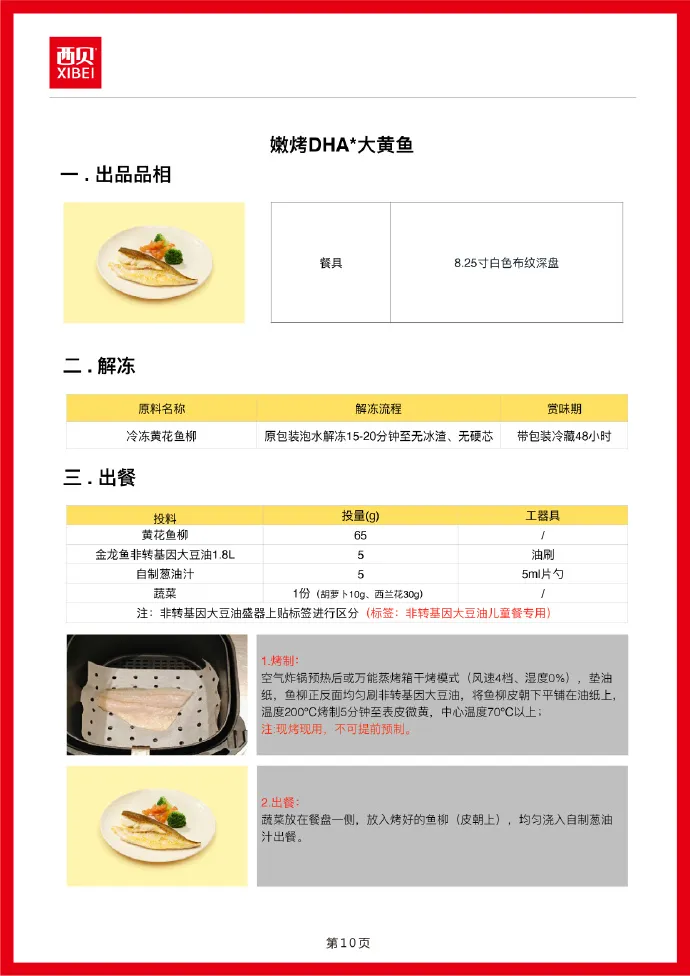

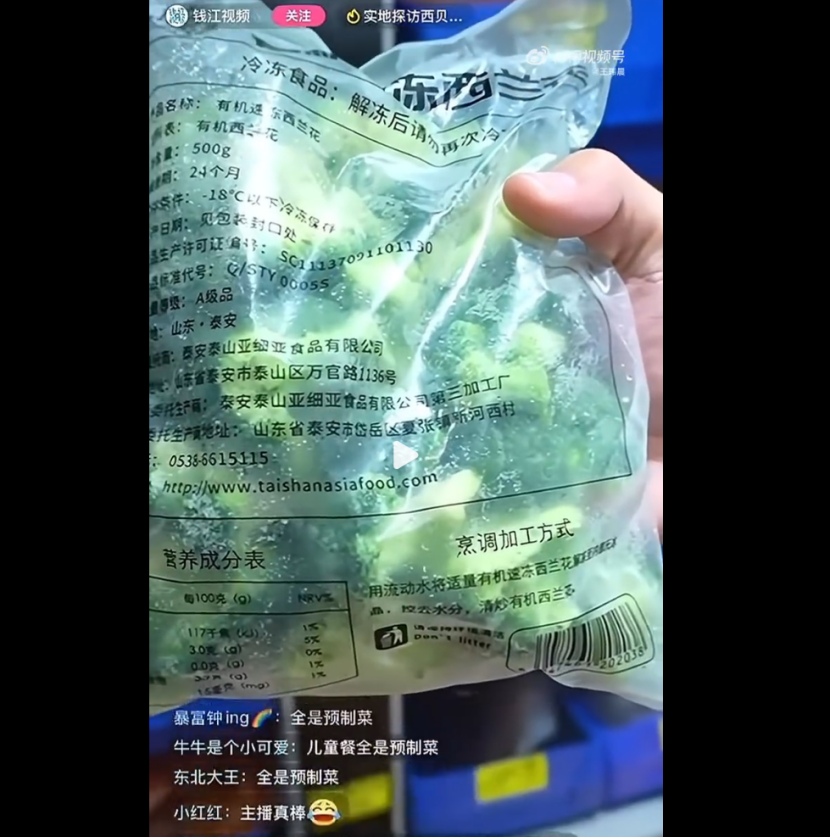

随后,西贝发布《西贝全体伙伴致顾客的一封信》,公布了罗永浩当天食用的13道菜品具体制作过程的“作业指导书”,并开放了后厨直播。但从实际效果来看,这些举措反而加速了消费者“西贝就是预制菜”的认知。

这种观点的冲突来自于双方对于预制菜定义的认知。站在消费者的角度,只要不是现场制作的菜,就是预制菜。但去年3月,《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》(以下简称“通知”)出台后,标准意义上的预制菜比公众理解的要窄非常多。

而事实上,预制菜也并非“差”的代名词。在餐饮行业内卷严重的今天,大多数餐饮门店的客单价都在下滑,提前处理食材可以相当程度上节省时间和食材成本,既能保证口味、卫生,也能让餐厅能够正常经营的下去。

虽然罗永浩在微博上表示“我对他们(西贝和贾老板)没什么兴趣,真正的目标是推动中国预制菜行业透明化”,但我们认为这场争论更像是“预制和口味”之争。

而作为一家拥有超过370家连锁门店、年营收超过60亿的餐饮品牌,西贝被吐槽“价格太贵”“难吃”也不是一天两天了。组成那60亿营收的消费者们,更多是因为西贝实现了稳定、干净和“一部人觉得好吃”的平衡。

纠结自己是不是预制菜,西贝有点喊错冤了。

预制菜的争议

虽然西贝的直播里出现了提前腌制好的鱼、保质期两年的西兰花等冷冻食材,但这些都不属于官方定义的预制菜范畴。

首先,《通知》里明确,“预制菜”只包括经工业化预加工、作为预包装食品,加热或熟制后方可食用的预制菜品。并且规定预制菜不能添加防腐剂、严格使用添加剂。针对的是零售端的管理,即进入超市等渠道售卖的,不包括餐饮店的管理。

其次,针对连锁餐饮企业,自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴,应当符合餐饮食品安全的法律法规和标准要求,但不纳入预制菜范围。也就是说,即使餐饮店也使用同样的菜品,只要它是从中央厨房出来就进入餐厅厨房,就不算法律上的“预制菜”。

这也是为什么,贾国龙会十分有底气的坚持西贝现在门店100%没有预制菜。

事实上,连锁品牌使用大众观念里的“预制菜”是非常普遍的行为。

根据中国连锁经营协会2023年发布的《预制菜行业发展报告》,2022年中国预制菜市场规模达4196亿元,同比增长21.3%,并且有望以20%左右的高增长率逐年上升。具体到企业,许多我们熟知的连锁餐饮品牌对会使用专业预制菜企业的产品,比如海底捞、吉野家等。

餐饮商家使用冷冻食材乃至预制技术,其实是市场的选择。

过去几年对于线下餐饮行业而言并不友好。美团研究院数据显示,2024年用户的人均堂食订单量同比增长了15.4%,但由于消费预期下降、竞争加剧和就餐场景变化等原因,同期堂食平均单价同比下降了10.2%。

面对这种情况,除了那些主打高客单价的黑珍珠、米其林餐厅,其他所有餐饮都需要考虑缩减成本。

本身而言,中央厨房是餐饮后厨制作的标准化、工业化和流程化的一种体现,中式餐饮被切割成多个环节,变成一串串数字、一套套标准,实现工厂化生产。餐饮业工业化背后,提升的就是餐饮店的业绩与时间。

更别说现在预制菜技术已完全成熟,低温锁鲜的利用已经十分广泛,标准车间生产还具备卫生优势。

使用预制菜,或者说使用预制技术,从来都不是问题,更不是西贝的问题,是目前整个社会对于预制菜并没有一个准确的共识。这大概也是事情发酵之后,许多餐饮从业者纷纷站出来声援贾国龙和西贝的原因。

经营的选择

从整个事件来说,罗永浩攻击的是西贝的菜不好吃,是预制菜;消费者共鸣的是西贝贵且不好吃。

换句话说,让西贝陷入群体批判的,其实是价格和口味(价值)匹配的问题。

这次事发以后,伯虎财经收集了不少身边朋友对于西贝的评价,发现中年群体乃至有孩家庭群体对于西贝的评价都相当的正面——在互联网之外,西贝早已经作为宝宝餐厅出名。

西北菜往往很难和“贵”沾边,因为“牛羊肉和主食”唱主角的特点让它很难通过食材的稀缺性去抬高定价,也缺少高级西餐厅的仪式感和情绪价值。但和同类餐厅相比,西贝确实成功做成了“高端”。

通过窄门宽眼搜索,你能够发现规模超20家以上的餐厅人均价格大多均维持在24元-55元之间,同样以西北菜为主打的九毛九人均价格为54.91元,但西贝把人均价格做到了85.03元。

这是因为西贝把涨价的赌注押在了最重视健康的儿童餐需求。

2017年,在华与华的帮助下,西贝确定了“家有宝贝,就吃西贝”的标语。到了2021年,西贝的儿童客流能有500万,而一份儿童餐的价格能有五六十块钱。

不久前,西贝还宣布,全面升级专业儿童餐,首次公开食材表并承诺"5个不添加"——不添加味精、鸡精、香精、人工色素和防腐剂。每份套餐和单品上都附带"食材公开卡",详细列出所用食材及第三方检测验证标识,并强调“能有机不普通,能天然不添加,能现做不预制”。

孩子爱吃,并且足够健康,家长自然也舍得花钱。顺便一提,现在85.03元的客单价还是下滑过的,2023年西贝的客单价坚挺在98.35元,馋哭一众同行。

所以对于西贝的主力客群而言,它的价值并不体验在味道做的多么好,价格多么实惠,而是实现了口味、健康和价格的平衡。简单来说就是,不难吃,吃了不难受,孩子爱吃。

但让人疑惑的是,西贝在后厨直播过程中无意暴露了许多食材都需要解冻,包括但是不限于保质期两年的西兰花和保质期18个月的鱼。网友调侃,一岁的儿童吃两岁的西兰花。

作为企业,你当然可以解释这些食材仍然是健康的,但很难说服那些愿意为健康付出溢价的宝爸宝妈们。

写在最后

罗永浩在昨晚的直播里专门把老乡鸡作为保证消费者知情权的优质案例。在老乡鸡的门店里,以加工程度为标准,菜品被划分为餐厅现做(含生鲜现做、生切现做、生调现做)、半预制(含央厨半预制、外采半预制)和复热预制三个类别。

但实际上,伴随着食品工业的发展,预制食品的规模只会越来越大。我们势必要面对的常识是:便宜、便捷和卫生的食品,大概率会是预制食品。

第一财经今天报道,国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将向社会公开征求意见。届时,预制菜“身份”将有统一说法,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,也将首次纳入信息披露范畴。

这或许也是预制菜从野蛮走向正轨、从偏见走向共识的转折点。

参考来源:

1、有数DataVision:《西贝莜面村的本质是管饭的托儿所》

2、界面新闻:《怎样才算是预制菜?》

3、定焦One:《西贝,给罗永浩上了一课》