这两天,数字学者刘兴亮,发视频讲了平安保险涉嫌泄露他个人信息的经历。

图片来源:刘兴亮视频截图

事情始于一次车险报案,官方客服记录了报案,让他等电话。然后,接下来的10分钟,他就接到了4通电话。

第一个是“理赔”电话,加了对方微信,在他发送相关理赔资料的时候,第二通电话来了,这通电话说,第一通电话的人是负责理赔立案的,而自己是负责定损修车的。

第二通电话,他也加了微信,刚通过,第三通电话来了。

第三通电话比较有意思,“有些话不好直说,换私人手机打”。

有啥不好说的呢?

原来是,“光修一个后视镜有点亏,有没有其他剐蹭,一起修了”,还说能提供代步车,如果不需要代步车,可以换成“代步金”。

还是要求加微信,也还是加微信的期间,第四通电话来了。

这个更有意思,说“除了第一个人,其他都是骗子”,并且准确地说出了第一个人的名字。

一个报案,4通电话,直到第四通电话说“有骗子”,他才意识到应该是真有骗子。

他只好又到官方客服那里确认,结果,只有第一个通电话是真的,其他几个都不是官方人员,于是他也顺带投诉了信息泄露的事情。

这一个报案,只有“3个骗子”吗?可能还不止,因为除了这三个,接连还有其他的未接来电,这里面有几个骗子呢?

他甚至感谢了第四通电话的骗子,“如果没有你这个迟到的骗子,我就被其他早到的骗子给骗了”。

“谁把我的信息泄露了呢”?

这个疑惑,有各种说法,都很难自圆其说。

比如,可能是立案、定损、维修,隶属不同部门,所以才有不同的联系人,但是这与官方客服的口径产生了矛盾,因为客服说,只有第一个是官方人员。

还有人说,这是修车厂广撒网,通过电话来左右他修车的选择,这个“骗不了个人钱”,主要是在保险公司赚收益。

但是,问题就更多了。

手机号码是谁给的修车厂?咋知道他报案的?咋知道个人准确信息的?想赚修车的钱,就能随便获取公民个人信息吗?保险公司和修车厂之间有什么利益联结吗?……

即便是没有“骗个人的钱”,那么后续保费也会因为不同选择,产生不同的影响。

而唯一可以确认的是,个人信息泄露的源头,就在保险公司。

而保险公司,确实也是泄露个人信息的重灾区。

这里面,都是生意。

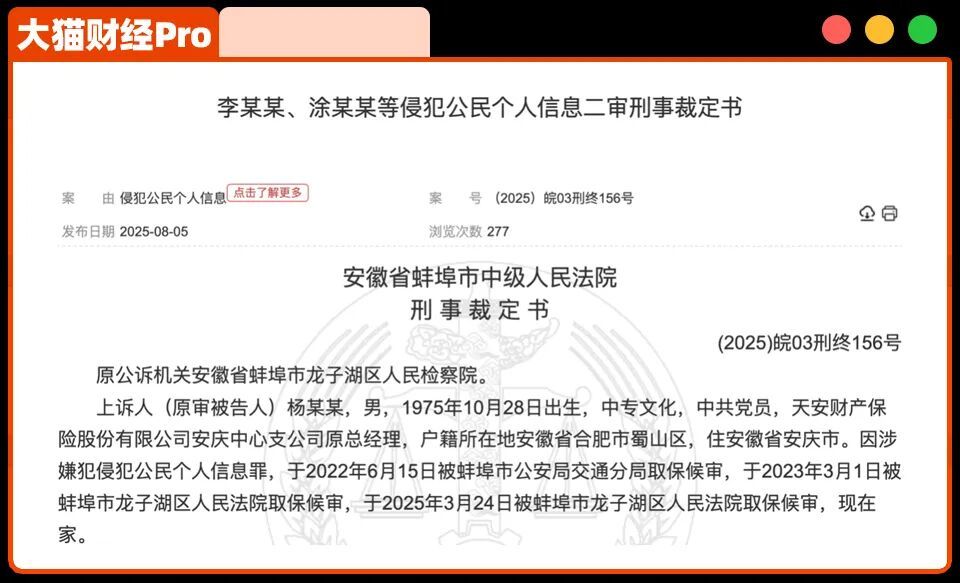

最近,裁判文书网公布了一个判决,太平洋保险安徽分公司电销负责人的杨某,把全省的购车数据打包卖了。

这个数据有多丰富呢?

姓名、身份证号、手机号、车架号、保险到期日,一一对应,就是这么敏感的信息,一条卖0.7元-0.9元不等。

而买卖个人信息,已经成为行业的潜规则,因为买数据的不是别人,正是保险公司以及汽车服务公司。

为了展业或者盈利,这些公司也是睁一只眼闭一只眼,甚至带头的,可能就是公司高管。

而不论买家还是卖家,都涉及刑事责任。

但现实往往是,违法成本较低,追究的责任较轻,虽然涉刑事,但是这个案件里面的买家,也只是取保候审状态。

现在个人信息的透明程度,堪称“裸奔”。比如,你这边刚报名了一个考试,扭头就接到考试培训的电话;在一个调研问卷上填了手机号,接下来就能接到不同的营销信息;一个中介拿到号码,全系统的中介就共享了信息。

在某种程度上讲,营销电话还好,如果是诈骗电话呢?

这个时候,谁来负责任?只能是自认倒霉吗?