作者丨DW

9月10日,市场有消息称,美国电脑制造商戴尔科技近期针对部分在华员工启动裁员计划,主要涉及上海和厦门的EMC存储部门及客户端解决方案集团(CSG)。有知情人士透露,这是近几个月来的第三轮裁员,此前两轮的离职日期分别为8月15日和9月12日。一位戴尔员工向凤凰网财经《公司研究院》证实了上述消息的真实性。

面对裁员传闻,戴尔于9月9日晚间回应称:“公司一直在评估自身的业务发展状况,通过对市场、销售等业务流程的重组和其他一系列举措,我们持续优化运营管理,并确保能够为客户创造价值和提供最佳创新和服务。”

据悉,戴尔近两年在全球范围内陆续采取了系列降本增效的措施,其中包括缩减人员。此回应与其在他国市场的表态相同,印证了其全球策略的一致性。

对此,凤凰网财经《公司研究院》致电戴尔相关工商电话,并未有人接听。

01 从PC之王到跨国巨头

对于95后、00后而言,“戴尔”或许只是一个渐行渐远的科技符号;但对绝大多数80后来说,这个名字却曾刻进青春的肌理,是2000年代绕不开的PC图腾。它不仅是电脑屏幕后的光标,更是一代人打开数字世界的第一扇窗。

戴尔(Dell),这家由迈克尔·戴尔于1984年在美国德克萨斯州朗德罗克创立的公司,以生产、设计、销售家用及办公室电脑而声名远扬。其独特的供应链模式,使得戴尔在行业中脱颖而出,被誉为供应链的“鼻祖”。

它的故事始于1984年,当时年仅19岁的迈克尔·戴尔 (Michael Dell)在德克萨斯大学奥斯汀分校的宿舍里,用1000美元创立了“PC’s Limited”(戴尔公司的前身)。

这位商业奇才的敏锐早已显现:12岁时通过邮票交易赚取2000美元,购买了第一台电脑;16岁时为《休斯顿邮报》分析新婚夫妇数据以精准推销订阅,赚得1.8万美元并购入宝马汽车;大学期间,他通过升级IBM PC月利数万美元,最终辍学全心创业。

迈克尔·戴尔敏锐地发现传统电脑零售的弊端:中间环节多、响应迟缓。他首创 “直销模式” (Direct Model),按订单组装电脑,直接销售给用户,省去分销渠道。这一模式不仅降低了成本,还使公司能快速响应市场需求,成为戴尔日后崛起的核心优势。

凭借此模式,戴尔势如破竹:1992年,年仅27岁的戴尔跻身《财富》世界500强,迈克尔·戴尔成为榜单中最年轻的CEO。2001年,戴尔登顶全球PC市场份额第一,超过了曾经强大的康柏(2002年康柏公司被惠普公司收购)。其供应链管理被视为行业典范:库存周转率远高于竞争对手,成品库存一度趋近于零。

中国市场,是戴尔全球版图的关键落子。 1998年,戴尔率先在厦门建立生产基地,成为首批入华的美国科技巨头。

彼时,中国刚刚加入WTO,戴尔靠“直销”模式一路狂飙,2001年产量破百万台,2011年累计产量更是飙到5000万台,创下“在中国每秒钟生产一台设备”的壮举。厦门基地也逐渐发展为戴尔全球供应链的核心节点,支持其覆盖欧洲、中东及非洲市场。

(图源:官网)

2000年代初,惠普、联想等群雄并起,戴尔固若金汤的PC王座开始动摇。2006年,全球PC霸主桂冠终被惠普摘取,戴尔步入下行通道。随后十年,全球PC市场增长引擎熄火,戴尔更陷于增长乏力的寒冬。

然而,危机亦是转机。2013年,戴尔以249亿美元完成私有化,通过收购EMC、VMware等巨头,成功从PC制造商跃升为覆盖服务器、存储、网络及云计算服务的综合IT解决方案提供商。

02 科技“老炮儿”为啥上演“滑铁卢”?

事实上,戴尔这一科技“老炮儿”正经历前所未有的“滑铁卢”。

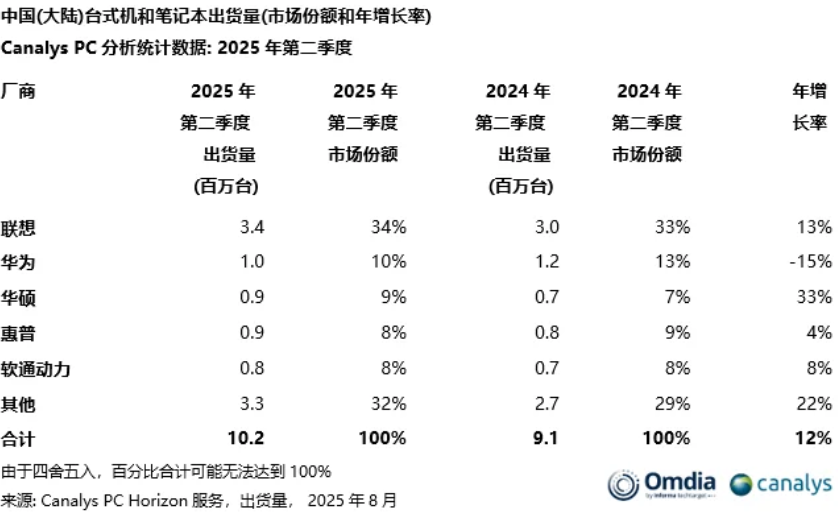

根据CounterPoint Research报告,2025年第二季度戴尔全球PC市场份额为14.5%,较去年同期下降了3个百分点,出货量达980万台。尽管份额有所下滑,戴尔仍位居全球PC市场第三位。同期,戴尔在中国PC市场的份额已跌出前五,被归入“其他”类别。而就在2023年,它还稳坐8%的份额,出货量达314.8万台。

戴尔的“瘦身”计划早已启动,且遍布全球。财务报告显示,截至2025年1月31日,其全球员工总数从一年前的12万人锐减至约10.8万人,净裁1.2万,降幅达10%。

戴尔全球PC市场份额及人员萎缩,是多重挑战交织下的必然结果。外部环境的逆风(全球PC需求疲软、地缘政治关税压力)、自身战略的滞后、供应链与渠道策略的僵化、以及激烈的市场竞争,共同构成了其困境的复杂图景。

作为全球电脑出口巨头,戴尔的核心业务长期聚焦于PC、服务器及存储设备。然而,智能手机与平板电脑的普及浪潮,已深刻分流了传统电脑的办公与娱乐需求。面对这一颠覆性趋势,戴尔在产品创新迭代与营销策略响应上,显然未能跟上时代步伐,导致其消费级市场吸引力下滑。

更深层的挑战源于其内部战略抉择。供应链的调整不仅推高了生产成本,更削弱了其全球市场的竞争力。与此同时,戴尔在消费级市场的创新乏力与渠道策略的固化,使其难以灵活应对快速变化的市场需求。

当竞争对手通过线下体验店和多元化渠道策略积极抢占用户心智时,曾以“直销神话”著称的戴尔,却深陷与渠道伙伴的纠纷泥潭。

例如,今年7月,翰林汇(TCL科技控股子公司)在厦门中院正式起诉戴尔(中国),追讨高达3.88亿元的拖欠货款及利息,这起诉讼正是其传统直销模式在消费市场适应性不足的尖锐注脚。

此外,面对人工智能浪潮,戴尔将AI视为核心增长引擎。算力狂飙伴随能耗飙升,智算中心的“绿色革命”已然打响。

2024年,戴尔在深圳成立AI智能解决方案中心,聚焦AI基础架构升级与AI PC开发。在AI重塑一切的时代,戴尔的核心挑战已然清晰:如何把握爆炸性机遇,同时将遍布全球数百万客户现场的庞大存量设备(服务器、存储、PC)无缝导入智能新时代?

这不仅要求提供顶尖的AI硬件与方案,更需确保与现有环境的兼容性,铺设平滑的迁移路径,并辅以全面的服务支持,这是一场关乎未来的“大象转身”。

戴尔的困境,恰似全球科技产业格局重塑的缩影,更折射出跨国巨头在本土化战略敏捷性与市场响应速度上的滞后。面对这盘风云变幻的棋局,市场更在追问:究竟是时代的洪流裹挟了戴尔,还是戴尔自身选择了战略转身?